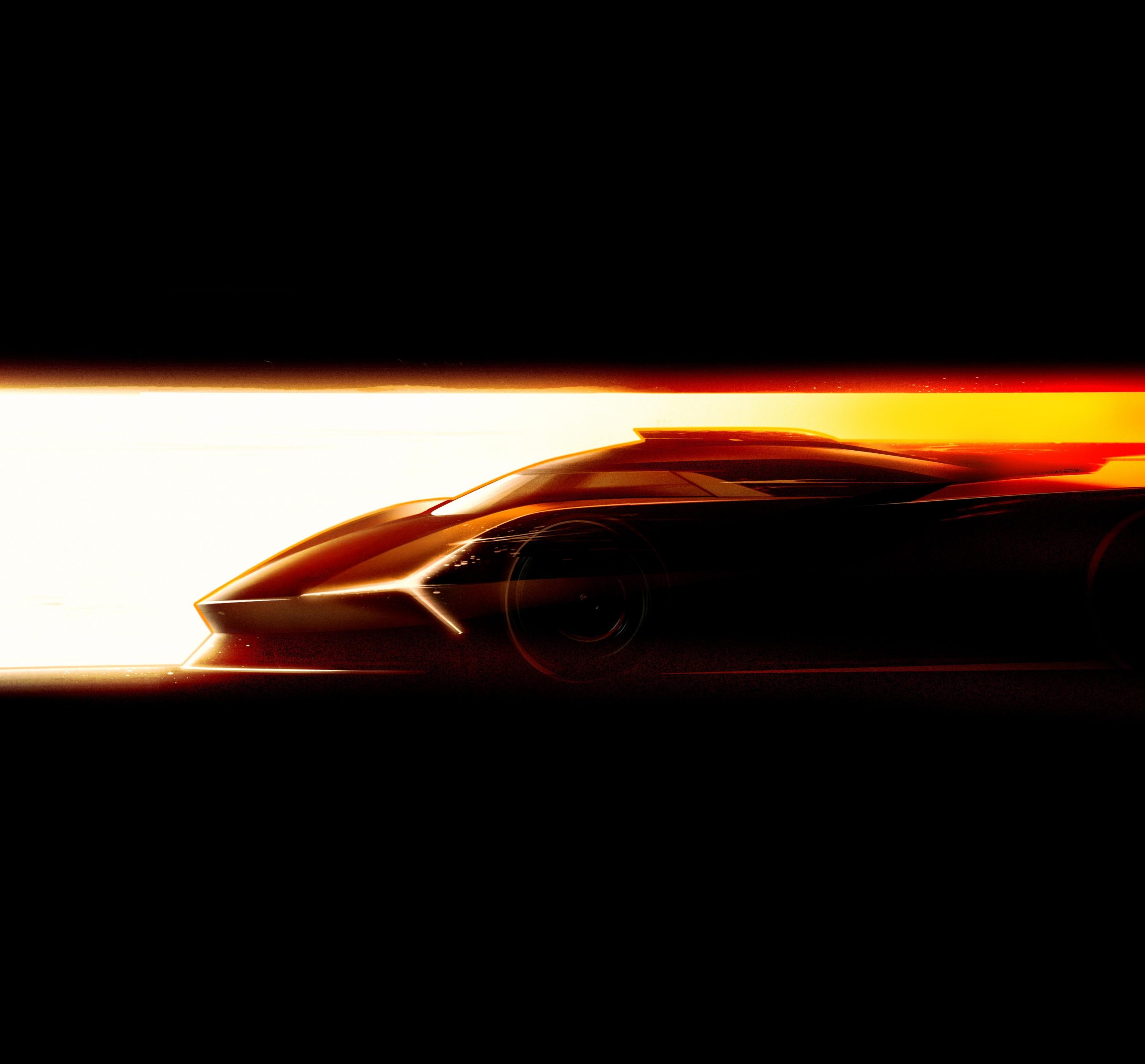

Lamborghini ibrida, un’auto da corsa per due campionati. Ecco la storia completa

Lamborghini che diventa ibrida e si elettrifica. Non solo per le auto di serie, ma anche per le auto da corsa. E che auto da corsa. La casa di Sant’Agata Bolognese ha infatti annunciato che nel 2024 costruirà una LMDh, ovvero un prototipo capace di gareggiare sia nel WEC sia nell’IMSA, i due campionati di …